汶村“斩头忌”

汶村是反清复明的最后一个根据地之一,目前村里还留有当年的寝宫、行宫、将军府、王兴自焚处遗址。但是,这段壮烈的历史对于汶村人来说,却是一段不忍提起的惨痛历史。汶村村现存的族谱等历史资料,多称王兴为“贼寇”。

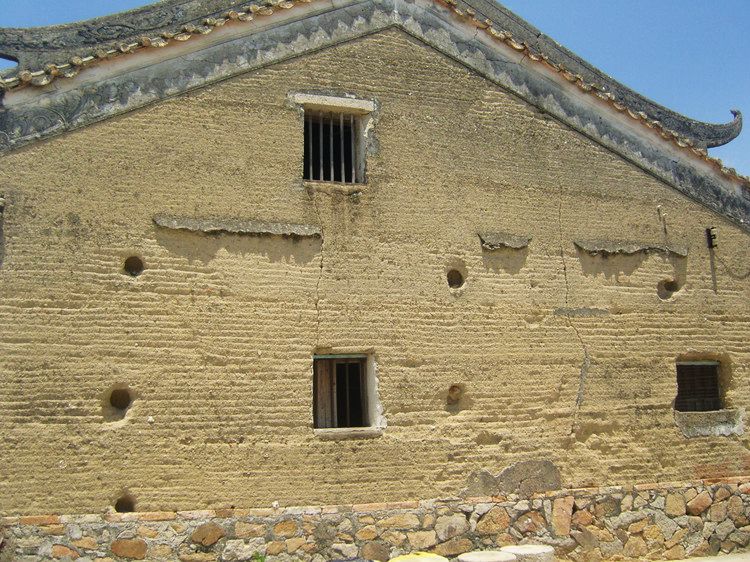

王兴攻打汶村时受到举人陈王道组织的乡勇抵抗,一时无法入手;1655年六月十六日夜间,王兴部队乘乡勇疲劳困倦的时候,由南城门坑渠偷入一些人,把城门打开,攻陷汶村。 次日,海宴有一个叫赵陆的人对王兴献计:“欲取汶村为老营,务须要陈姓尽诛。”王兴接受了这个错误的意见,贴出告示,假意劝导逃出去的汶村人:如果回来,则保证家人团聚,安居乐业;如有包藏隐匿者一概杀无赦。当时有不少人返回汶村,但仍有一百多人不相信,冒险逃离,到附近的村落避难。二月十一日,王兴派遣一百多人搜至黄寨坑,挨家逐户找出汶村人押回家。六月二十二日将抓获的汶村男丁,尽押至莲冲口仑斩头。当年斩头的地方血流成河,把地都染红了,后人称为“红地”。 原来被囚在白泥的汶村地主陈王道,在王兴攻下汶村的当晚也上吊死了。

那时,以海晏容际泰、那陵颜景霞等为首的热心人,冒着生命之危险,拯救汶村的逃难者。有些人逃到海晏老容处,老容兄弟义不容辞收藏这些逃生者。但因村子太小,容易被人发觉,于是把这些人带到那陵村来。那时,那陵有一位叫颜其福的人,毅然把这些人收藏起来。但那时风声很紧,王兴派出部下到处搜查汶村人,扬言举报窝藏者有奖,如若胆敢窝藏不报者,罪加一等。颜其福看到此情严重,就给一些费用这班逃生的汶村人,把他们带出上峰岭迳,逃出生天。直至王兴被平南王尚可喜剿灭之后,这一百多名幸存者才回到汶村。经此一劫,汶村陈氏和海宴颜氏与容氏开始成为世交,直到现在,每逢春节,都有舞狮队,八音队到对方的村子拜年。

清朝殿试及弟,探花陈伯陶为汶村丰岂堂书写的颂文曾载述陈颜容三姓关系的来历,颂文如下:ffice ffice" />

ffice" />

清初流寇蜂起,闾里骚然,其最虐暴者莫王贼,若时都人为滛威所慑,弗敢谁何?

我族奋起抗敌,然卒为所陷,屠戮之惨,而逃者莫敢舍,窃幸

贵族关怀世谊,毅然相容高风大义,诚足多矣……

资料来源:

台山市汶村村历史文物研究委员会 台山市汶村镇汶村村保护文化遗产基金会

[此帖子已被 燕福不浅 在 2009-7-28 16:29:13 编辑过]

[此帖子已被 燕福不浅 在 2009-7-28 17:42:12 编辑过]