[李江帆按] 在回忆我的第三产业研究时,我常想起我非常敬重的两位仙逝多年的老师。

ffice ffice" />

ffice" />

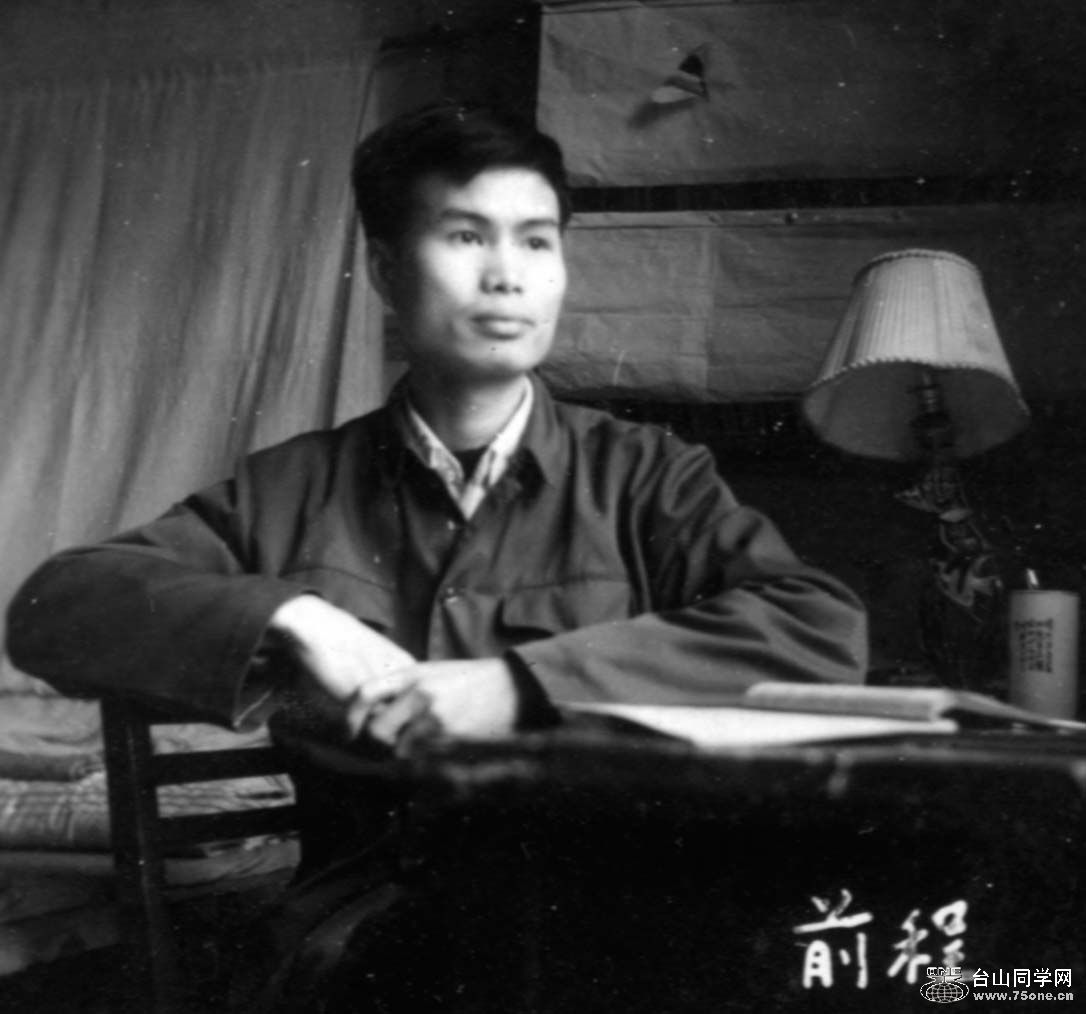

一位是台山人,华南师范大学经济系ffice:smarttags" />ersonName ProductID="黄标熊" w:st="on">黄标熊ersonName>教授(1927.8.31-1998.4.22)。他是台山一中39级初中、42级高中校友,是我30年前的研究生《资本论》课ersonName ProductID="程" w:st="on">程ersonName>老师。我曾在他的指导下认真攻读了《资本论》近两年,奠定了第三产业研究的理论基础,受益非浅。

另一位是湖南人,广东省社科院原副院长卓炯研究员(1908.1.24--1987.6.24)。他是中国经济改革理论先驱,2009年入选“影响新中国经济建设的100位经济学家”。他是我就读研究生时期讲授“《资本论》与社会主义经济建设”的华南师院兼职教授,他在第三产业概念横遭贬斥的时候,坚定地支持我的第三产业研究。

老师们的道德文章对我的影响很大,我的第三产业研究的进展,除了离不开我的导师黄家驹老师的指导外,也与黄标熊和卓炯老师的教诲和支持密切相关。为了表达对老师们教诲的感激之情,也从另一个侧面对询问我的求学和研究情况的同学们作一个回应,今天开始将 “回忆我的老ersonName ProductID="师黄标熊" w:st="on">师黄标熊ersonName>教授”(原载《接轨腾飞的求索:黄标熊论文选》,广东人民出版社2001)、“卓炯研究员与我的第三产业研究”(原载《第三产业与服务消费品研究》广东人民出版社1997),作了一些修改并加插图片,分若干次上传到台山同学网。

文章应该上传到台山同学网哪个栏目?这一开始使我感到有些犯难。ersonName ProductID="黄标熊" w:st="on">黄标熊ersonName>教授当然是”台山同学”,但他就读的“台中39级”在台山同学网中没专栏(这些学长能上网发贴的应是凤毛麟角,即使设专栏稿源也有问题),卓炯研究员不属“台山同学”,但两位教授均是“台山同学的老师”。按此逻辑,把这两文传到他们的台山学生所属的“台山一中老三届”栏,应该是顺理成章吧。

回忆我的老ersonName ProductID="师黄标熊" w:st="on">师黄标熊ersonName>教授

李江帆

1.初次见面:现在要回答一个尖端问题

2.从困惑到启迪:到底谁是“蛀米大虫”

3.理论升华:构建第三产业经济学的框架

4.春华秋实:摘取孙冶方经济科学奖

5.将错就错:全国纪念马克思逝世100周年研讨会的“列席代表”

华南师范大学经济学教授黄标熊老师于1998年4月22日辞世,至今已多年。作为黄老师30年前的研究生,我曾在他的指导下认真攻读了《资本论》近两年,受益非浅。每当我回忆起黄老师生前对我的教诲,一幕幕消逝的往事仍历历在目地浮现在我的眼前。值《黄标熊论文选》出版之际,我以此文记下黄老师的二三事,作为对他的永久纪念。

一、 初次见面:现在要回答一个尖端问题

据我的课堂笔记本,我第一次认识ersonName ProductID="黄标熊" w:st="on">黄标熊ersonName>老师应该是在1979年2月26日,在他给华南师范学院青年教师进修班讲授《资本论》的课堂上。

那时,我自华南师范学院政治系毕业后正在佛山地区师范学校任教。这是一间设有大专班的中师。它基本按大学模式组织教学,使我的课余时间相对宽裕,加上它位于南海县大沥公社“鹅头岗”,离广州不算远,使我常有机会去广州听学术报告,收集学术资料,学术信息相对比较多。1978年我获悉华师为青年教师举办政治理论进修班,认为是提高素质的好机会,便报名参加。

在计划经济体制下,高校“商品经济”观念很淡薄,那时进修连学费也不用交(记得在佛师时,我常被派往大沥公社和佛山市工会上马列经典著作辅导课和政治经济学,除了食宿免费外,基本是义务劳动,以至于有一次佛山工会发了几块钱讲课“茶水费”,使我觉得很意外,印象颇深)。开始时,进修班逢周六和周一上课。于是,几乎每周星期五傍晚,我都乘车或骑自行车跑30 来公里到华师参加进修班的学习,星期一晚上才回佛师。

当年经济状况还很差:我每月工资仅40余元,常发生“赤字”;肉、鱼、豆腐凭票供应(这还算是广州居民的“高待遇”了,我所在的南海大沥是没有鱼票和豆腐票的),买饭票要凭油票;进修当然住不起招待所,只好在留校老乡张少平同学(赤溪人,时任物理系团委书记,现在五邑大学工作)房间“孖铺”或与三个广州表弟挤在阁楼上过夜。据说抗战烈火席卷华北之时,投笔从戎的热血青年呐喊:“华北之大,已放不下一张平静读书的书桌了!”而我在进修寄人篱下之际,真是深感“华师之大,容不下我一张安身睡觉的床铺”(即使我在华南师院读大学期间,师生多次到工厂农村“开门办学”,睡觉也几乎都是没有床板的,要席地而睡)。为了表示对“挤占”老乡床铺的谢意,我星期天买几扎“免票供应”的青菜在老乡宿舍的煤油炉上煮熟,算是与老乡“加菜”。

李江帆在佛山地区师范任教时用周末到华南师院进修时在张少平老乡房间留影(1978),张与另一教师共住学生宿舍一个房间,右后是外贴牛皮纸作“柜门”的学生宿舍行李架,左下是“孖铺”的床。那时生活艰苦,在饭堂买菜票要凭油票,在农贸市场买豆腐都要用豆腐票。

在艰苦的环境里,我坚持进修了一年半,先是“啃”了几本哲学原著,觉得颇有收益。1979年春节刚过,在进修班将安排ersonName ProductID="黄标熊" w:st="on">黄标熊ersonName>老师讲《资本论》之际,华师传来了开始招收经济学研究生的消息。我迅速作出反应,制定了详细计划,悄悄开始了紧张的复习。我了解到,考研科目包括《资本论》等马列经济学原著,但我读大学期间政治运动不断,其实没有多少时间读这些原著,现在听说ersonName ProductID="黄" w:st="on">黄ersonName>老师要讲《资本论》,怎能不高兴呢?

2月25日,我准备了一本《资本论》学习笔记,并在封面上端端正正地写下“Every minute is important to me”(每一分钟对我都是重要的)的座右铭。2月26日上午,黄标熊老师在华师小礼堂开始讲《资本论》第一卷辅导课。学员约有四五十人,大多是在华师任教的“老九”(69届)和工农兵学员,以及校外任教的校友。此前,我虽然在政史系读了三年大学,但因黄老师在马列室工作,我还不认识他。现在,站在讲坛上授课的是一位书卷气浓重的、很有学者风度的、平易近人的老师。他脸带微笑,以略带广州口音的普通话作自我介绍:“我叫黄标熊,‘黄’是草头黄,‘标’是标准的标,‘熊’是狗熊的熊。”这时,学员们禁不住善意地笑了。一种宽松、祥和的气氛顿时洋溢在整个课堂中。我迅速提笔将笔记本上误记的“王标熊” 改为“黄标熊”。

黄标熊教授(台山人,1927-1998)

那天,ersonName ProductID="黄" w:st="on">黄ersonName>老师辅导的是《资本论》第一卷的序言和第一章。从讲课中可以听得出来,他对《资本论》不仅很熟悉,而且很能融会贯通,分析问题思想很解放,对学员们态度很平等。不久我就发现,他分析劳动两重性的重要性时,总是很喜欢用略高的声调讲一句“惯用语”:“这节书要回答一个尖端的问题,就是……”以后, 每到ersonName ProductID="黄" w:st="on">黄ersonName>老师要讲“尖端问题”时,我总是格外用心地听,仔细地思考。长此以往,我的理论素质不知不觉有了长足的提高。

其后,ersonName ProductID="黄" w:st="on">黄ersonName>老师的《资本论》课每周讲一次,一直到7月9日。在此期间,我以“内紧外松”的方式有条不紊地实施考研“100天奋战计划”,同时拼搏在“九大战线”上——除了在佛师照常给大专班上哲学课,负责校民兵营和校教工支部的工作,还参加华师进修班学习,复习英语、政治、哲学、政治经济学、马列经济学原著等五门考研科目。我深感压力沉重,时间极其宝贵的意识比任何时候都强烈,几乎对每一分钟的学习时间都做了安排。因此,进修期间来去匆匆,除了听课外,与ersonName ProductID="黄" w:st="on">黄ersonName>老师并没有什么交往,甚至连课间休息时也没交谈过。我想他大概也不认识我。

6月2-4日,在ersonName ProductID="黄" w:st="on">黄ersonName>老师讲了《资本论》第一卷大约一半辅导课的时候,我在南海卫校参加了研究生入学考试。100天夜以继日的奋战总算没有白干:我以总分第一的成绩考取了华南师范学院政治经济学专业硕士研究生。

如果说,考研哲学的好成绩与我一年前在进修班钻研哲学经典著作并在佛师大专班讲哲学课有关的话,那么,我的经济学课程的优秀成绩,就与ersonName ProductID="黄" w:st="on">黄老师对《资本论》第一卷重点篇章的讲解催化了我对《资本论》体系的融会贯通更是密不可分。黄老师说过,“对于马克思主义者来说,没有比《资本论》更重要的书了。”我与黄标熊老师在《资本论》课堂上的初次见面,成了我考取经济学研究生,进而踏入经济学专业殿堂的前奏。

小屋雄心——李江帆在南海县研究生考场(1979.6)

[此帖子已被 龙卷风 在 2009-12-31 0:24:15 编辑过]